Aprovechando la reciente conmemoración mundial de la Salud Mental (10 de octubre) y el mundo mental, con sus dificultades y peripecias durante su período constitutivo, dando lugar posteriormente a unas anomalías en su funcionamiento que se conocerán como “enfermedades mentales”, queremos rendir homenaje a unos/as autores y autoras pioneros/as en su estudio.

Al igual que nuestro pasado, como especie, quedó registrado en las diferentes capas del subsuelo y los antropólogos se encargan de hacer aflorar los restos posteriormente en los yacimientos, asimismo, nuestro pasado mental quedó registrado en las diferentes capas y circunvoluciones que fueron constituyendo nuestro cerebro como queda comprobado, constitucionalmente, con los descubrimientos aportados por la ciencia.

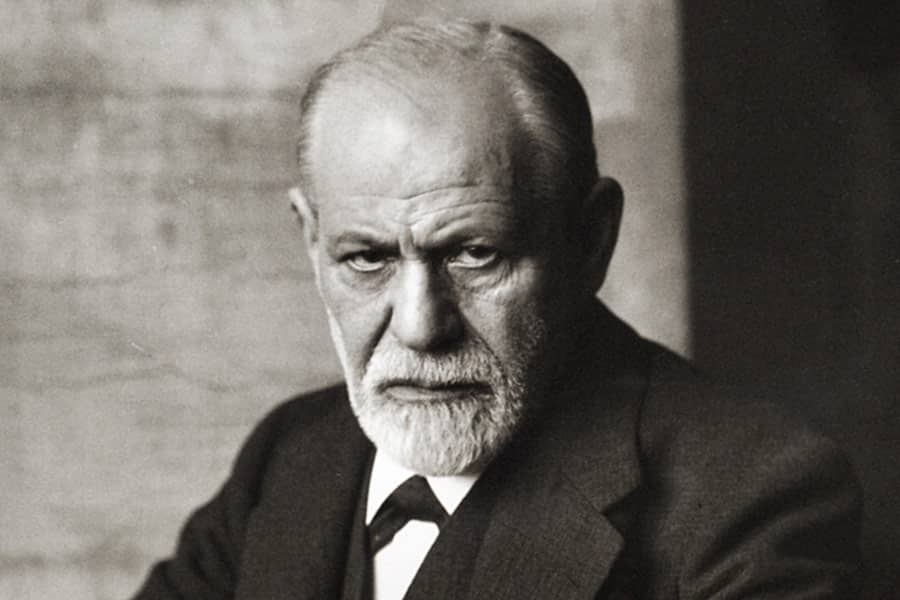

Por lo que se refiere a la vida mental, históricamente, hay que dividirla en dos fases, separadas por un mojón que deslinda el período anterior y posterior que supuso la aparición de la figura imponente de Freud. Si anteriormente la etiología de las alteraciones mentales era de carácter organicista, baste recordar el procedimiento terapéutico de la trepanación o el más reciente de las descargas eléctricas, Freud se fijó en los frutos de la actividad cerebral, cuáles son los pensamientos, y estudiar las características peculiares que pudieran diferenciarlos. Pero, por otro lado, imitando a la antropología, busca la raíz de dichos procesos mentales, y, como era un gran amante de la cultura clásica, pronto encontró dichas estructuras mentales primitivas, reflejadas en las leyendas mitológicas, comprobando cómo estaban todavía vivas en los primeros estadios de nuestro desarrollo mental, de la misma forma que también se reflejaron en los cuentos clásicos.

Y en el estudio de estos contenidos mentales, que son los pensamientos, aparece una constelación de ideas que, de alguna forma, están entrelazadas entre sí, a la que se denominará “complejo de Edipo”, nombre con el que rinde homenaje a la leyenda griega que recoge dicha constelación de ideas. Este será otro mojón fundamental en el desarrollo de nuestros pensamientos, porque va a distinguir entre el buen o mal funcionamiento mental en función de la superación o no de la vinculación de nuestra vida emocional a la imago infantil que todavía tenemos de nuestros padres, fundamentalmente del progenitor que no es de nuestro mismo sexo. Si superamos dicha vinculación, esto es, si quedamos del lado posterior del mojón, quiere decir que seguimos evolucionando psíquicamente de forma favorable, esto es, renunciando, aunque no sin dolor, a esa vinculación afectiva no correspondida, pero que aportará equilibrio y ecuanimidad a la vez que objetividad a la actividad mental. Por el contrario, si nos hemos quedado del lado de acá del mojón, acabaremos afectados, en lo que se refiere al funcionamiento de nuestra actividad mental.

Serán unas dificultades consistentes en una “contaminación” de los componentes afectivos, con el funcionamiento de los procesos racionales, y que se encuadran bajo el nombre genérico de neurosis.

Esta investigación en sentido contrario al desarrollo evolutivo psicológico, para determinar, para estudiar la actividad psíquica de esos primeros años y sus contenidos mentales, fue llevada a cabo por dos clínicos extraordinarios como fueron Sandor Ferenczi y Karl Abraham, discípulos de Freud, que profundizaron en la vida mental humana, haciendo grandes descubrimientos, estableciendo y delimitando las primeras etapas del desarrollo psicológico, así como también las alteraciones de su funcionamiento, como en el caso de los estados maníaco-depresivos. La labor más fecunda de estos dos autores consistió en preparar el terreno para la que sería su alumna aventajada: Melanie Klein.

Esta autora tuvo el mérito de investigar y estudiar a fondo las distintas fases por las que el infante, desde su nacimiento, va pasando, así como las producciones mentales, por lo que a sus contenidos fantasiosos o imaginativos se refiere, tanto de etapa oral como de la anal, que ya habían sido descritas por Karl Abraham. Melanie Klein profundizó en dichas etapas, y así, dentro de la etapa oral, distingue la llamada por ella “Posición Esquizo–Paranoide”, que es la primera fase de desarrollo, y se va a caracterizar por la relación con objetos parciales, el predominio de la escisión del yo, y en el objeto y la ansiedad de tipo paranoide: esta fase marca los rasgos o características generales de las llamadas psicosis.

La fase siguiente que estableció Klein, dentro de la misma etapa oral, se denomina Posición Depresiva, que comienza a partir de la segunda mitad del primer año, y se caracteriza porque el bebé ya reconoce a la madre como objeto total: los contenidos mentales de esta fase se caracterizan por una relación ambivalente con la madre, con unos sentimientos de pérdida y recuperación, acompañados por otros de dolor y culpa.

A través de discípulos como Bion, Meltzer, etcétera, esta corriente psicoanalítica inglesa desarrolló las técnicas precisas para el tratamiento de dichas alteraciones. Dentro de este grupo merece mención especial Hanna Segal.

Sirvan estas breves palabras para sumarnos a la conmemoración y puesta en valor de la salud mental.

Deja un comentario